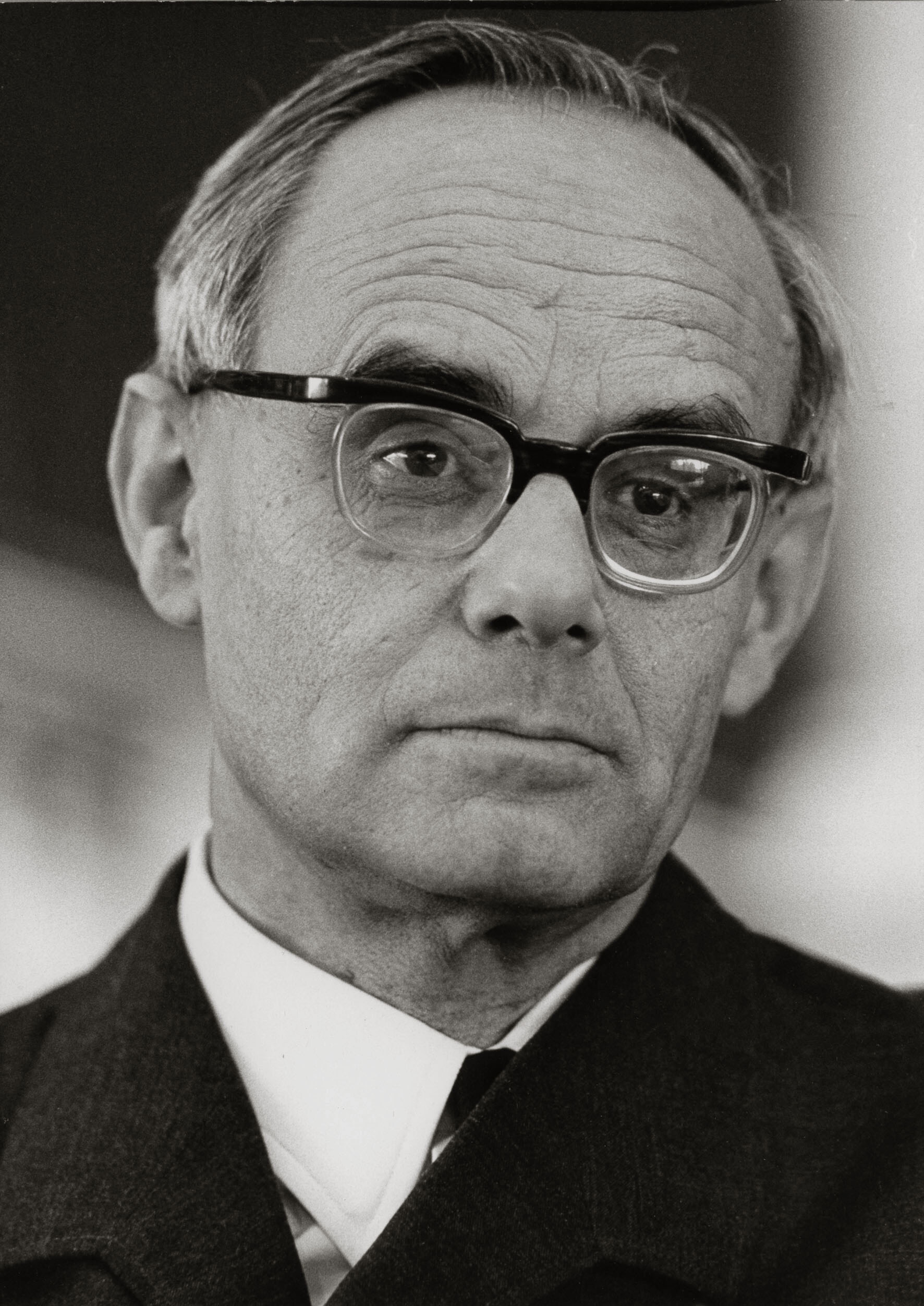

Karl Rahner (1904 – 1984)

Die gedankliche Reise zu den drei Kirchenvätern endet im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Karl Rahner, ein Jesuitenpater und Professor, ist von der Frage fasziniert: Wie kann ich Gott im ganz und gar unspektakulären Alltag suchen und finden? Deshalb die Frage an Menke-Peitzmeyer: „Wenn Karl Rahner dieses Interview beobachten würde, würde er Gott entdecken – und, wenn ja, wo?“

Der Regens antwortet: „Karl Rahner würde sagen: In einer gelungenen Kommunikation zeigt sich zwischen den Zeilen die Präsenz Gottes, der am Anfang unserer Wege steht, der unsere Lebenswege mitgeht, der uns in jeder Lebenslange beisteht und mit seiner Hilfe dafür sorgt, dass die Dinge sich gut entwickeln und gut ausgehen.“

Menke-Peitzmeyer gibt zu, dass er in seiner Studienzeit selbst durch die Jesuiten geprägt wurde und geradezu auf die Schule der Jesuiten abfahre. Dann sagt er: „Gott ist nicht nur im Festhochamt mit Weihrauch da – nach dem Motto: Je mehr Weihrauch, desto gegenwärtiger. Karl Rahner würde sagen: Wichtig ist, dass Du im Alltag, wenn Du Dich morgens um 8 Uhr an den Schreibtisch setzt oder einen anderen Job machst, den Sinn darin erkennst, warum Du das tust. Darin und in der Art, wie ich meinen Alltag lebe, entscheidet sich für Rahner, ob jemand an Gott glaubt oder nicht“.

Der oftmals ganz banale Alltag als Ort, an dem sich der Glaube bewährt. „Darin“, sagt Menke-Peitzmeyer, „steckt die tiefe Überzeugung, dass Gott in allem gegenwärtig ist. Gott ist in allen Streckenabschnitten des Lebens da. Auch, wenn ich einen Umweg nehme oder Serpentinen fahre. Und: Ich kann mich im Gebet immer an Gott wenden – ob ich nun hier sitze, in der Kirche knie oder im Wald spazieren gehe“.

Für den Jesuitenpater Karl Rahner war die Gewissenserforschung ein fester Bestandteil des Alltags. Morgens, mittags und abends suchte er die Stille, blickte auf den Tag zurück und versuchte dadurch, Gottes Spuren im Alltäglichen zu entdecken. Eine Methode, die auch heute noch helfen kann. Menke-Peitzmeyer sagt: „Wenn ich im abendlichen Gebet den Tag reflektiere, dann kann ich als glaubender Mensch darauf vertrauen, dass durch das, was ich reflektiere und was an Stimmungen und Gefühlen in mir hochkommt, Gott zu mir spricht.“

Nun lässt sich nicht sofort unterscheiden, welcher Teil der inneren Stimme von Gott und welcher von mir selbst kommt. Zunächst muss die Gewissenserforschung eingeübt werden. Dann hilft die Unterscheidung der Geister von Ignatius von Loyola, dem Gründer des Jesuitenordens (1491-1556), dem Karl Rahner angehörte. Ignatius fragte sich: Welche Stimme gehört zu Gott und führt mich zu ihm, und welche Stimme ist ein Hirngespinst und führt mich von ihm weg?

„So viel ist klar“, sagt Menke-Peitzmeyer, „es lohnt sich, auf die innere Stimme zu hören – denn sie könnte die Stimme sein, durch die Gott heute zu mir spricht.“