„Wir missbilligen es scharf, dass ein katholischer Geistlicher es ruhig ansieht, dass unter Berufung auf ihn Katholiken in Organisationen eintreten, in denen sie ernsten Gefahren für ihren Glauben ausgesetzt sind“ – diese harschen Worte finden sich im August 1922 im Amtsblatt des Bistums Paderborn. Mit den glaubensgefährdenden Organisationen sind Gewerkschaften und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) gemeint. Die Genossen hatten nämlich versucht, katholische Arbeiter für eine Mitgliedschaft zu gewinnen. Katholiken in einer Gewerkschaft. Aus heutiger Sicht ganz normal – vor 100 Jahren ein Unding.

Sozialisten gegen Katholiken – und umgekehrt

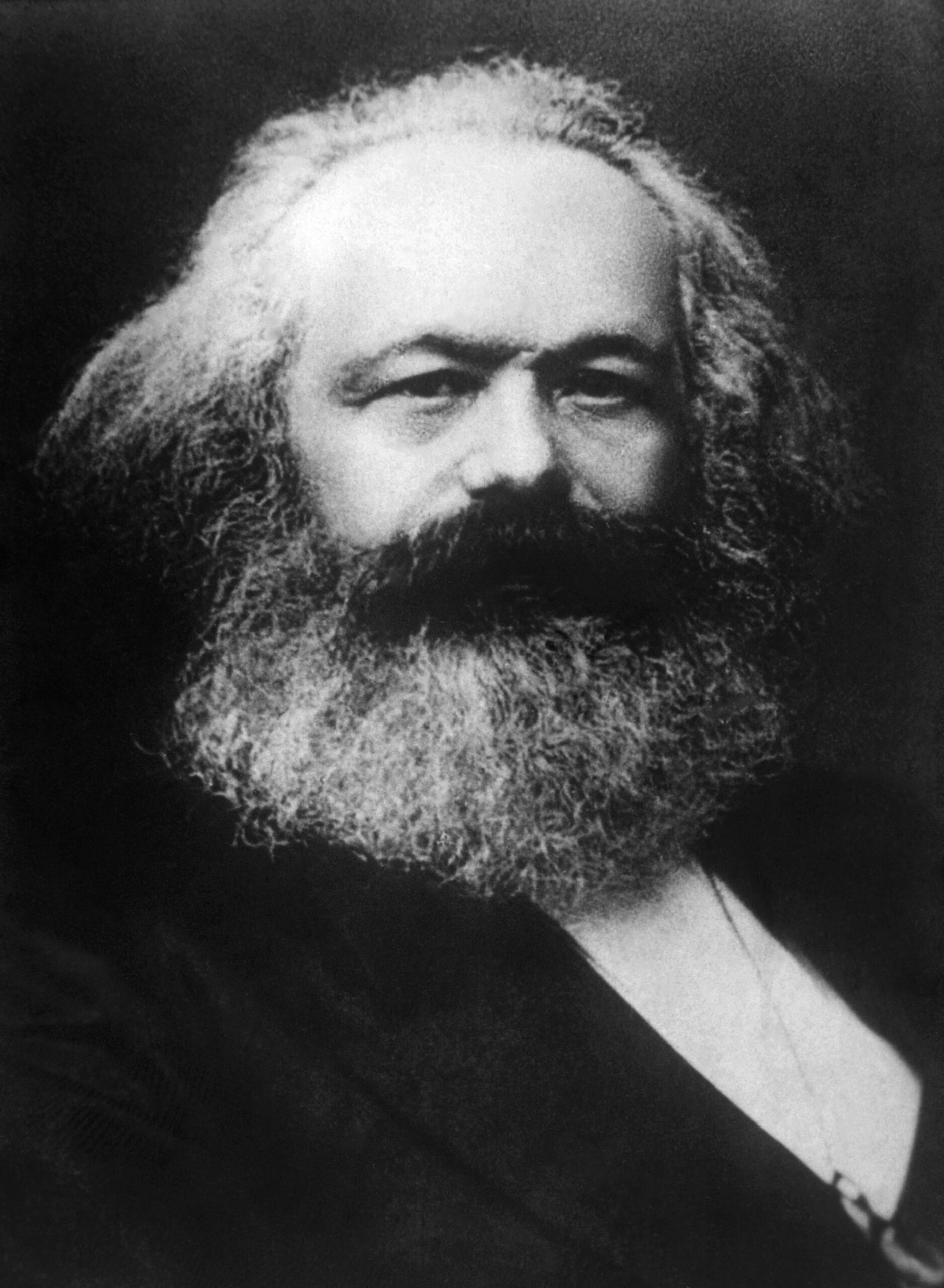

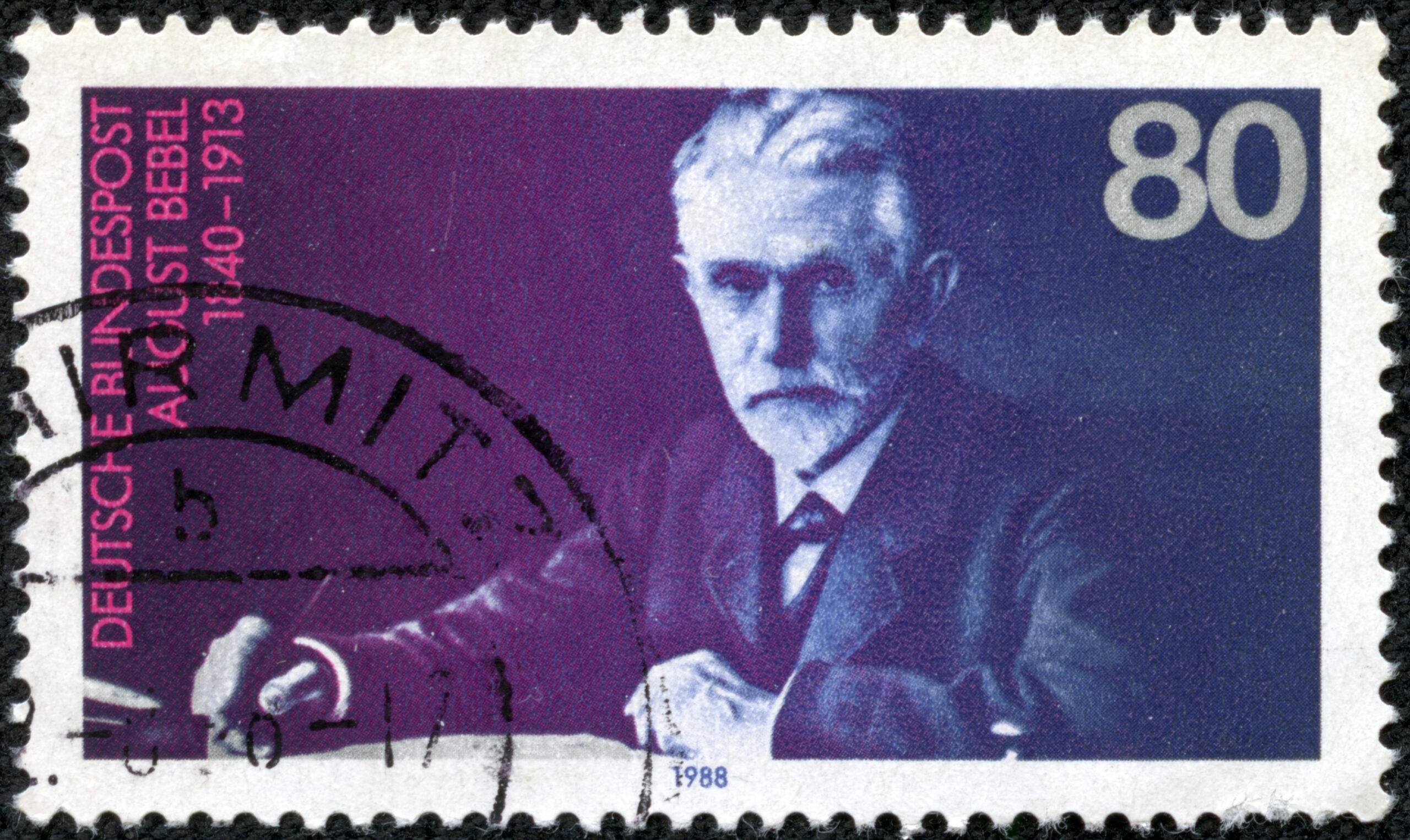

Gewerkschaften und Sozialdemokratie setzen sich damals für die Belange der Arbeiter und ihrer Familien ein. Genau wie die katholische Kirche. Trotzdem ziehen sie nicht an einem Strang, sondern bekämpfen sich erbittert. Grund dafür ist die Religionskritik der sozialistischen Vordenker Karl Marx, Friedrich Engels und August Bebel: Die Hoffnung auf ein besseres Jenseits lenke vom Elend im Diesseits ab, die obrigkeitshörigen Kirchen stabilisierten das ungerechte Klassensystem und die Wissenschaft reiche aus, um die Welt zu erklären. Umgekehrt wettert es von den Kanzeln herab gegen den gottlosen Sozialismus. Papst Pius XI. formuliert es 1931 so: „Es ist unmöglich, gleichzeitig guter Katholik und wirklicher Sozialist zu sein.“