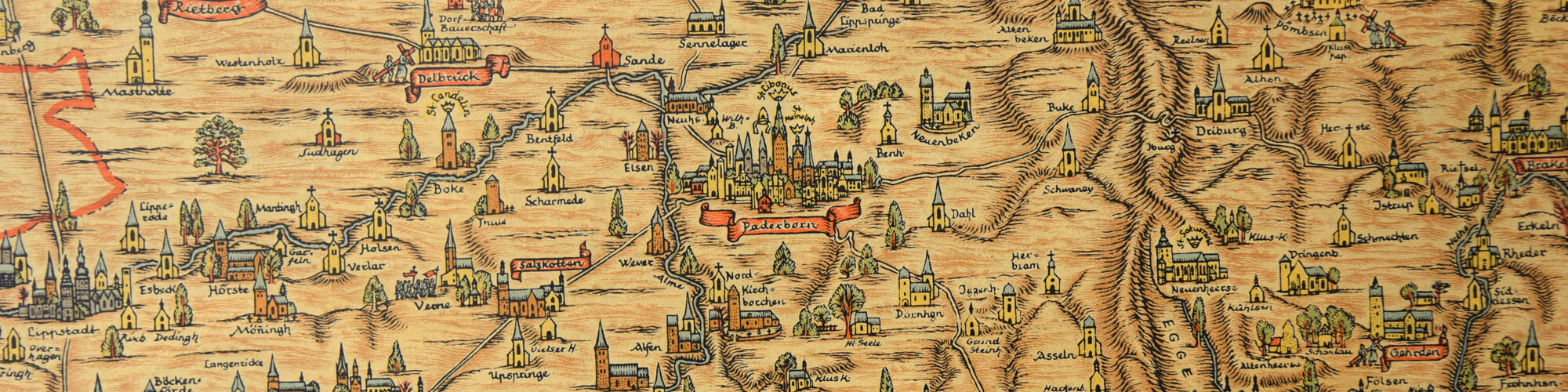

Durch die Päpstliche Bulle wurde im Jahr 1821 aus dem bisher eher kleinen und überschaubaren Bistum Paderborn ein flächenmäßig sehr großes Bistum. Das ostwestfälische Bistum wurde im Süden und Westen durch den Hellweg, Teile des Ruhrgebiets sowie das Sauerland erweitert, im Osten erfuhr es eine großflächige Gebietsausdehnung: Konkret kamen im Jahr 1821 zum Bistum Paderborn das Bistum Corvey sowie Teile der Bistümer Mainz, Köln, Osnabrück sowie des Apostolischen Vikariats des Nordens mit Minden, Halberstadt und Magdeburg hinzu. Das ganze Sauerland, das ursprünglich zum Fürsterzbistum Köln gehörte, wurde dem Bistum Paderborn angegliedert. Nahezu das gesamte Gebiet des heutigen Bistums Magdeburg wurde dem Bistum Paderborn zugeordnet. Im Jahr 1994 wurde dies allerdings mit der Neugründung des Bistums Magdeburg wieder rückgängig gemacht.

Bistum Paderborn ist damals zweitgrößtes Bistum

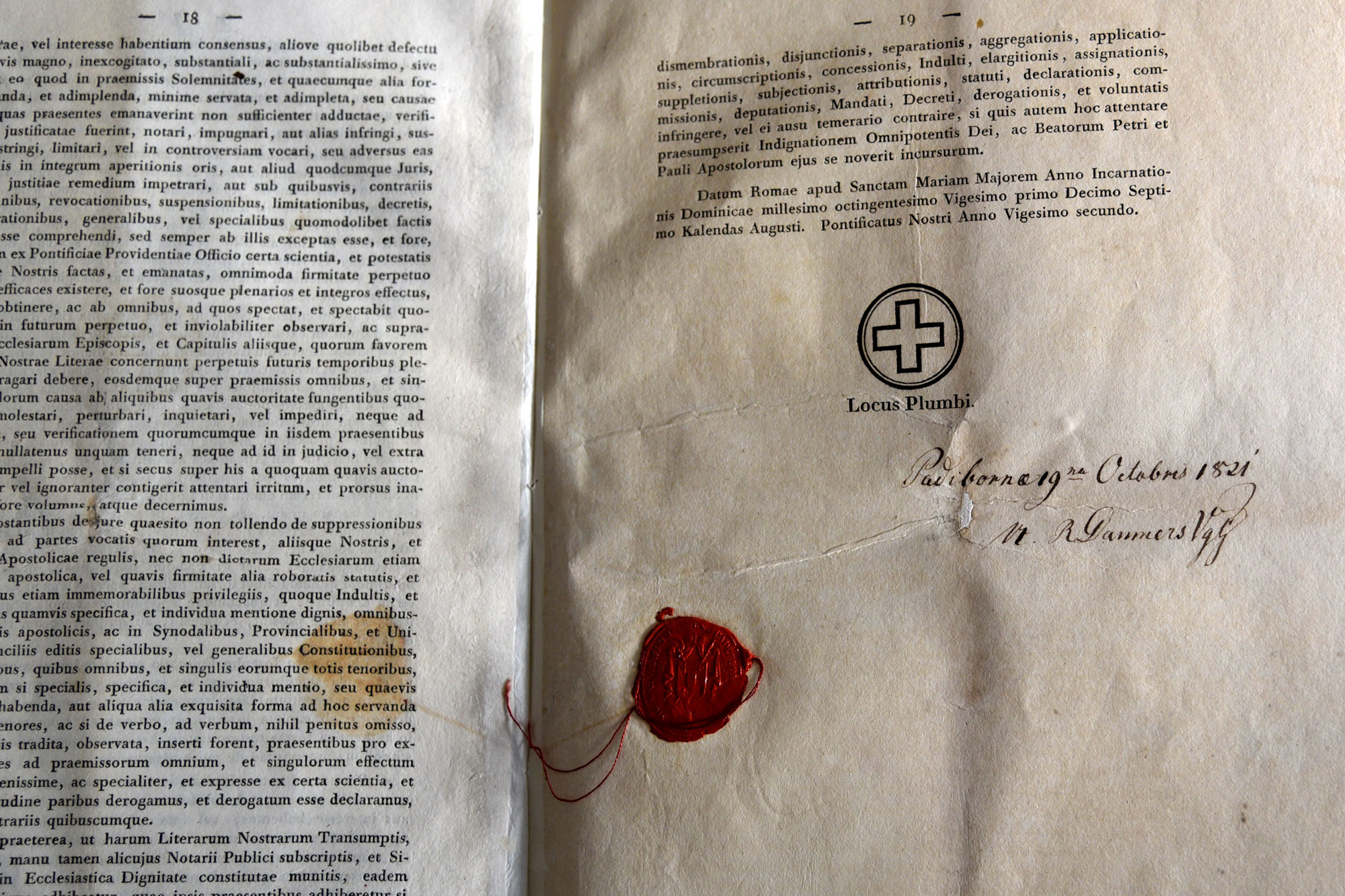

Die Vereinbarung zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Königreich Preußen aus dem Jahr 1821 machte das neu zugeschnittene Bistum Paderborn zu einem ausgesprochenen Diasporabistum. Es wurde flächenmäßig nur noch durch das Bistum Breslau übertroffen. Die Neuordnung des Bistums Paderborn konnte allerdings nicht unverzüglich im Jahr 1821 erfolgen. Zunächst wurden für die neu zum Bistum Paderborn hinzugekommenen Gebiete apostolische Vikariate beziehungsweise Kommissariate gebildet. Diese wurden vom Paderborner Generalvikar, Dr. Richard Kornelius Dammers, dem späteren Bischof (1841-1844) des Bistums Paderborn, als apostolischem Vikar verwaltet. Es dauerte bis zum Ende des Jahres 1849, bis die Eingliederung der neuen Teile des Bistums organisatorisch vollendet werden konnte.

Die im Osten eingegliederten neuen Teile des Bistums Paderborn behielten aufgrund der großen räumlichen Entfernungen und ihrer eigenen Herkunft und Tradition einen eigenen Status, indem sie innerhalb des Bistums Paderborn zu Bischöflichen Kommissariaten gemacht wurden. Im Lauf der Zeit entwickelten sich die Kommissariate Heiligenstadt, Erfurt und Magdeburg. Heiligenstadt und Erfurt wurden nach dem Preußenkonkordat 1929/30 dem Bistum Fulda eingegliedert.